新年明けましておめでとうございます( ^ω^ )

今回のブログは新しくお店に並びました商品のご紹介です(´・ω・`)

水晶の表面が酸化鉄の被膜で覆われて鮮やかなオレンジ色となっている「タンジェリンクォーツ」です( ^ω^ )

沢山の水晶が密集している「クラスター(群晶/ぐんしょう)」タイプですよ( ^ω^ )

こちらの水晶は、ブラジルはミナスジェライス州のコリント産の水晶になります

( ^ω^ )

大きい結晶の周りに沿う様に幾つも結晶が出ていて翼の様に見えます( ^ω^ )

こちらは磨きの商品です( ^ω^ ) 中に見えるクラックの表情が幻想的です( ゚∀゚)o彡°

こちらも磨き商品になります( ^ω^ )こちら熱処理のシトリンになります( ^ω^ )

どれも個性的です( ^ω^ )

こちらは結晶がお花の様に放射状に広がっている「フラワーアメジスト」です( ^ω^ )

こちらはブラジル産のアメジストになります( ^ω^ )

表面には「方解石(ほうかいせき)/カルサイト」になります( ^ω^ )

こちらは、マダガスカル産のジュラ紀のアンモナイトです( ^ω^ )画像では分かりにくいですが表面が七色に見える部分があります( ゚∀゚)o彡°

ラピスラズリの「タンブルタイプの磨き石」も入荷しています( ^ω^ )

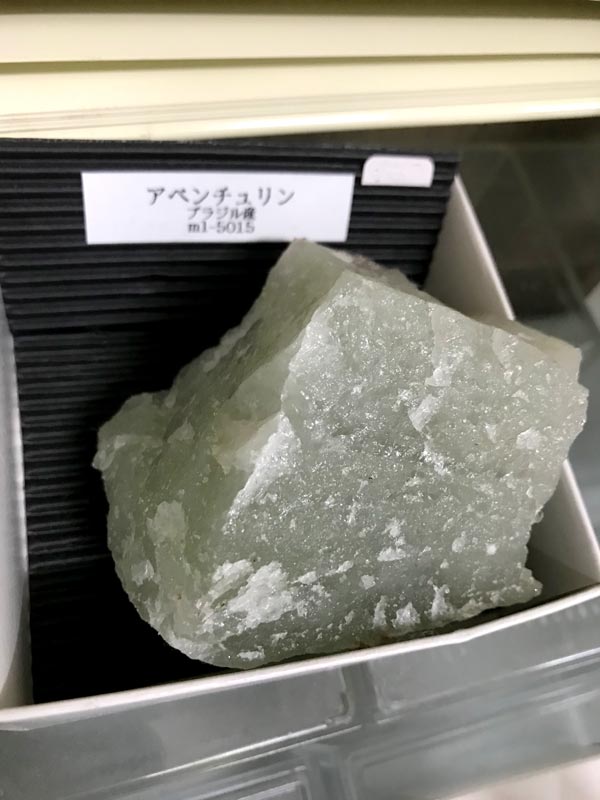

アベンチュリンの丸玉になります( ^ω^ ) 大きさは約4cmくらいです( ^ω^ )

飴色のゴールデンカルサイトもピカピカですよ( ^ω^ )

こちらは「チャロアイト」の原石になります(。・ω・。)

チャロアイトはロシア連邦サハ共和国のチャロ川でのみ産出する鉱物で、市場では磨き石のものをよく見かけますが今回のような原石タイプは結構珍しいかも知れません( ^ω^ )

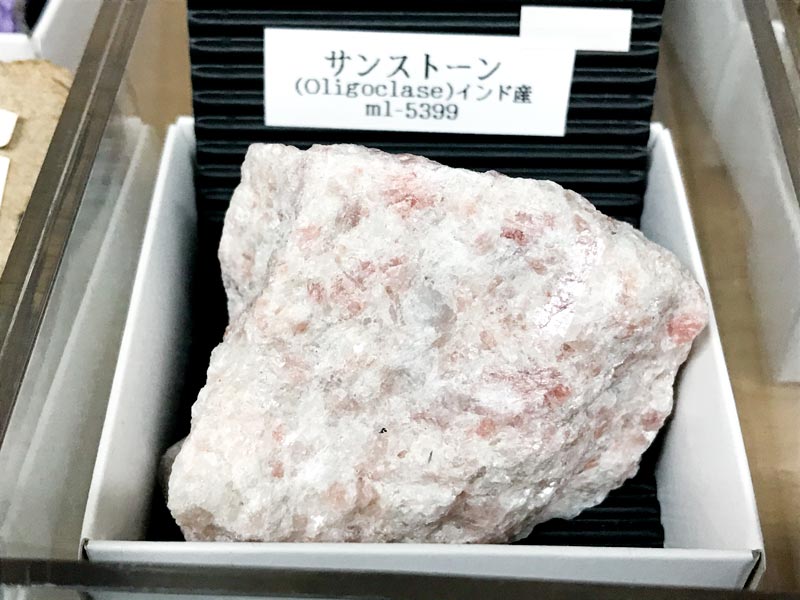

こちらはインド産のサンストーンになります( ^ω^ )

白い母岩の中にちらほらと赤く見えるところがサンストーンになります( ^ω^ )

こちらはドイツ南西部のブラックフォレスト産の「フローライト(蛍石/ほたるいし)」です

( ^ω^ )

こちらの産地のものは最近見かける様になった気がします( ^ω^ )

この澄んでいるような感じと、色の濃い感じがとっても素敵です( ^ω^ )

こちらはアメリカはアーカンソー州の水晶になります( ^ω^ )

大きい水晶結晶の上から別の小さな水晶結晶が、ほぼ垂直方向に成長していてる変わり種です( ^ω^ )

こちらはペルー産のクリソコラの原石になります( ^ω^ )

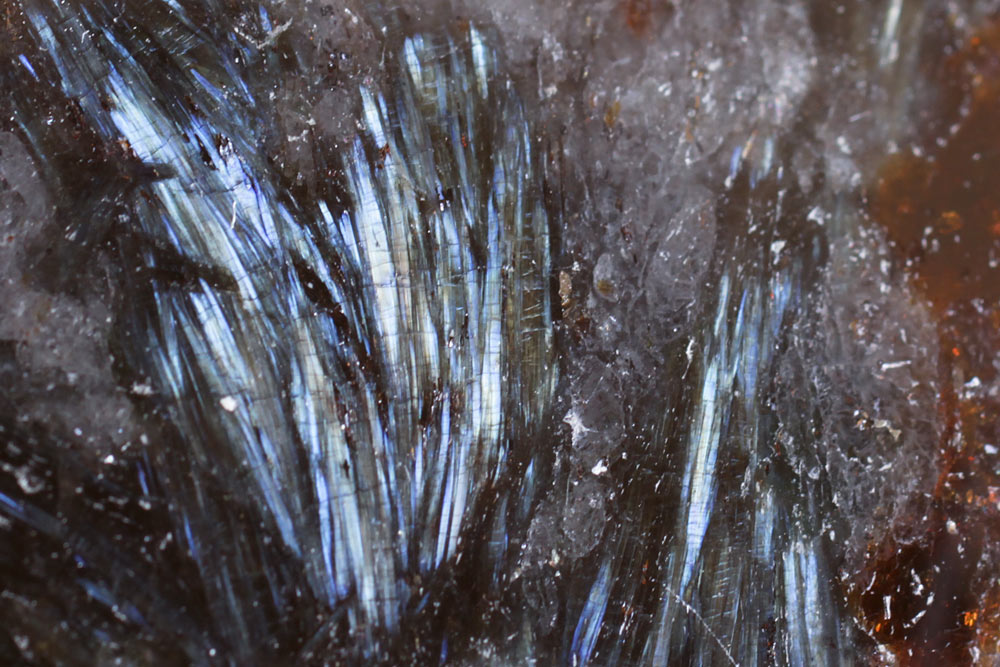

こちらは「タイガーアイ(アイアンタイガー)」の原石になります。

タイガーアイは、ビーズや丸玉などの磨き石になっていることが多い鉱物ですが原石もかっこいいんです( ^ω^ )

こちらは大きめの丸玉(約8cm)になります( ^ω^ )

ローズクォーツやアメシスト、アメシストに一部スモーキークォーが混ざっている「紫煙水晶(しえんすいしょう)」タイプになります( ^ω^ )

こちらはブラジル産の水晶になります( ^ω^ )

ローソクの溶けた形に似ているので「キャンドルクォーツ」と呼ばれたりしています。結晶の先端部分の形は「シュガーブレード」と呼ばれている形になります( ^ω^ )

表面に付着している黒い鉱物は多分「二酸化マンガン」かも知れません( ^ω^ )

こちらはアメジストの丸玉になります( ^ω^ )水晶結晶の柱面の形が一部見える面白いタイプです( ^ω^ )

こちらは「アメジストの磨き石」になります(。・ω・。)

水晶と母岩の境目の様な部分を研磨したものでとても表情豊かです( ^ω^ )

緑色の部分は内部に浸透した研磨剤です(。・ω・。)

こちらは水晶の「磨き石」になります( ^ω^ )

成人男性の手のひら位ある大きなサイズです( ^ω^ )

クラック内に虹色が出るタイプになります(。・ω・。)

こちらは「ラブラドライト」のタンブルタイプの磨き石になります(´・ω・`)

ラブラドライトは模様の輝き方がそれぞれなので自分だけのお気に入りを見つけてみるのも楽しいですよね(。・ω・。)

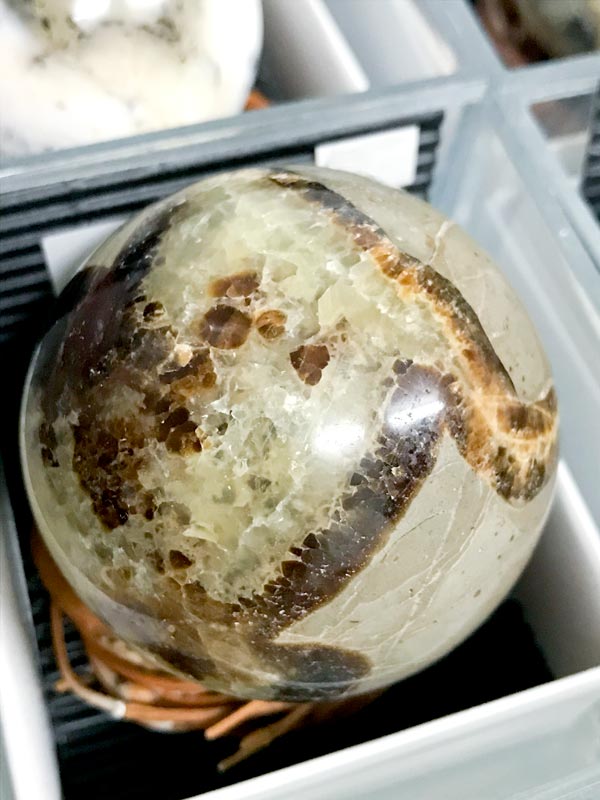

こちらは「セプタイト」の丸玉になります。

「セプタイト」は泥岩に入り込んだ「方解析(ほうかいせき)/カルサイト」で、茶色い部分は「カルサイト」と組成が同じで結晶系の異なる「同質異像(どうしついぞう)」の「あられ石/アラゴナイト」になります。

こちらは「デンドリチックアゲート」での入荷でしたが「オパール」に「二酸化マンガン」が入り込んだ面白い丸玉です( ^ω^ )紫外線を当てるとうっすら蛍光します(。・ω・。)

こちらはインド産のルビーの結晶になります(´・ω・`)

中央部分の黒い鉱物は「ブラックトルマリン」になります(。・ω・。)

こちらは「アパタイト」の母岩付き結晶になります( ^ω^ )

綺麗な結晶が多数付いているので色々な方向から観察すると楽しいですよ(。・ω・。)

こちらはピンクトルマリンの磨き石になります(´・ω・`)

母岩ごと水晶の結晶の形に研磨されている磨き石です(。・ω・。)

こちらは中国産の「孔雀石(くじゃくいし)/マラカイト」の原石になります(。・ω・。)

こちらは内モンゴル産の「モリオン(黒水晶)」になります(。・ω・。)

結構見事な大きいサイズですよ(。・ω・。)表面には「カルサイト」が付いています( ^ω^ )

こちらは「縞瑪瑙(シマメノウ)/サードニクス」の磨き石になります(。・ω・。)

自然に出来た色と模様が最高にかっこいいですよ( ^ω^ )

せっかくなのでアップでどうぞ(。・ω・。)

小ぶりな「ユーカリ」のドライも販売しています( ^ω^ )

昨年体調不良で出せなかった商品を今はどんどこどんどこお店に出しています( ^ω^ )

なかなか外出しずらい時期ではございますが、出来る限りの感染症対策を行って営業しています( ^ω^ ) ぼちぼちぼちぼち今年もどうぞよろしくお願いいたします( ^ω^ )